特定非営利活動法人日本トイレ研究所(災害用トイレ普及・推進プロジェクト)では2021年 2月10日に「防災トイレフォーラム2020 水害時のトイレ対応を考える」(共催・愛媛県、協力・特定非営利活動法人日本防災士会愛媛県支部)をオンラインで開催しました。近年頻発している水害をテーマに、被災者の健康を守るために何が必要かを学びました。

当日の内容から平成30年7月豪雨(西日本豪雨)、令和2年7月豪雨(九州豪雨)で避難所運営に携わった方と、共催である愛媛県の担当者による講演の概要をお届けします。

日本トイレ研究所「災害用トイレ普及・推進プロジェクト」では災害用トイレに関するポータルサイト、災害用トイレガイドを運営しています。

平成30年7月豪雨(西日本豪雨)【事例1】

「避難所運営におけるトイレと衛生の重要性」

倉敷市立川辺小学校 教頭 上月寿彦氏

断水でトイレ環境が悪化

避難所となった岡田小学校では、200名の避難者を想定していましたが、開設翌日のピーク時には約2000人の避難者を受け入れました。

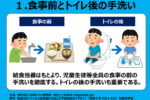

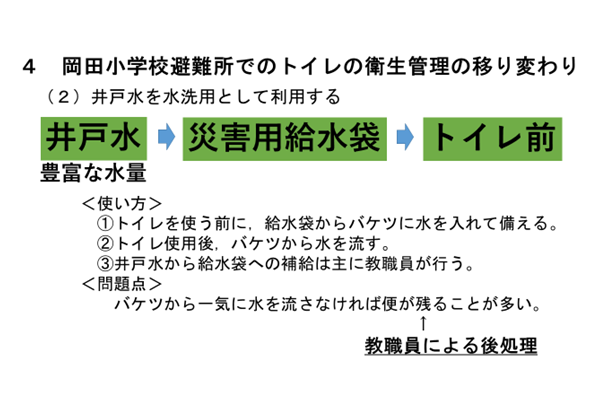

避難所が断水したため、当初は給水車によって運ばれてくる水や井戸水を用いたバケツ洗浄でトイレを流していましたが、上手に流せる人ばかりではなく、トイレ環境は悪化していきました。このため教職員が残った排泄物を流したり、トイレ掃除などを行っていました。

その後、給水車の水の一部を受水槽に引くことで、1か所の水洗トイレを復旧させ、高齢者や要介助者を中心に使用してもらいました。しかし下水処理場の被災により、下水管のなかに汚物が溜まり続けていたことが判明し、急遽バキュームカーが下水道の汚物回収を行うことになりました。

発災4日後には水道が復旧しました。衛生管理についても専門家である看護師を中心に、医療、保健、福祉チームによる点検活動と運営スタッフへのアドバイスなどを受け、徐々にトイレ環境は改善し、教職員が児童の学習支援など本来の業務に戻ることができました。

避難者の健康管理の核がトイレ

誰もが毎日使うトイレは、人間の身体的、精神的健康維持に深くかかわっており、避難者の健康管理の核です。トイレの衛生管理体制を確立することが、避難所の衛生管理体制の確立に直結します。このため、運営スタッフやボランティアチーム、行政など避難所に関わる各々が、自分の役割を自覚し連携することが大切になります。

令和2年7月豪雨(九州豪雨)【事例2】

「避難所トイレの要配慮者対応~被災者に使いやすいトイレを考える~」

熊本県災害リハビリテーション推進協議会(JRAT熊本)事務局次長 佐藤亮氏

被災者の健康を守る災害リハビリテーション

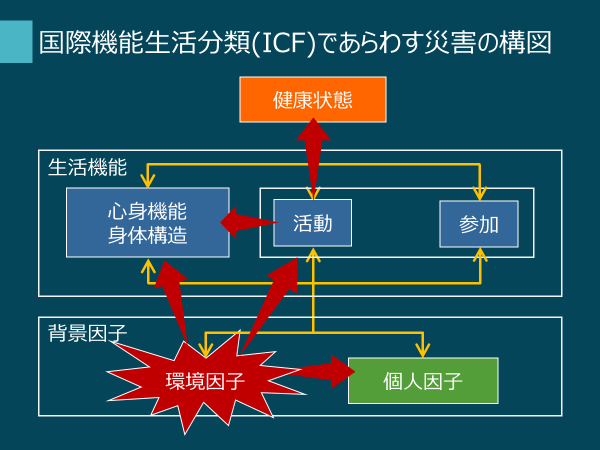

災害リハビリテーションとは、被災者や要配慮者等の生活不活発および災害関連死を防ぐために、リハビリテーション医学・医療の視点から関連専門職が組織的に支援を展開し、早期自立生活の再建・復興を目指す活動を指します。

具体的には被災者に対しどの程度の支援が必要かを判断(リハビリテーショントリアージ)し、段差解消などの住環境整備、必要な福祉用具の設置、本人や介助者への動作指導などを行っています。

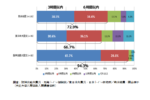

災害時に起こりがちな健康問題として、深部静脈血栓症(DVT)やエコノミークラス症候群、感染症などがあります。特に汚れがちな仮設トイレの使用をためらい、水分を制限したためにDVTやエコノミークラス症候群を発症することもあるため、トイレの備蓄はこうした疾患の予防にも重要です。JRATではトイレに行きやすい環境(段ボールベッドの設置、立ち上がり動作の指導など)整備を通じ、直接的、間接的にトイレに行きやすい環境づくりを行っています。

居住スペースからトイレまでの導線を確保

安心できるトイレ環境とは、衛生的であり、誰もが使いやすいことの2点です。これには居住スペースからトイレまでの導線確保も含まれます。

例えば段差解消のためのスロープが設置されていても、傾斜が急だったり、スロープの終点で再度段差があったりする場合があります。また、校舎内トイレでは入口にすのこを置き、スリッパに履き替えるところが多いですが、高齢者等には転倒リスクが高まり危険があります。これらの場合、手すり・滑り止めマットの設置やできる限りの段差解消などの工夫をしています。

仮設トイレの設置場所や男女のトイレの配置などは、あらかじめ決めておくことで、災害が起きた時スムーズな運用が可能になります。また、トイレの設置後も状況に応じた改善をしていくことが必要です。例えば障害者用の仮設トイレのドアが手を離すと勢いよく閉まってしまう、トイレ個室内に設置された照明の位置が子どもや高齢者には高すぎて使いにくいなど、利用する方の状況を詳しく分析することが大切です。

災害に対する準備で大切なのは、有事を想定した訓練と仲間づくりです。いざ災害が起きた時にいきなり対応するのは難しいため、平時に人的資源や物的資源について準備しておくことが必要です。避難所ごとのトイレを含めたマニュアル整備を、平時に行っておくことも重要です。その際には是非全国の地域JRATにご相談ください。

愛媛県におけるトイレ対応を含めた防災対策等について【事例3】

愛媛県 県民環境部 防災局 防災危機管理課 防災企画グループ

担当係長 上田陽一郎氏

県内の全市町で避難所運営マニュアルを策定

愛媛県では、東日本大震災の発生後に国が策定した「避難所運営ガイドライン」に沿った、市町避難所運営マニュアルの見直し・検証を実施しました。避難所運営は行政の支援のもと、自主防災組織等による自主運営が基本と考え、地域の防災リーダーとなる防災士の育成に取り組んできました。

また市町と連携し、避難所運営マニュアルの策定等に向けた検討ワーキンググループを開催した結果、令和元年度には県内の全20市町で避難所運営マニュアル策定、見直し・検証等が完了しました。

さらに、西日本豪雨における初動対応の検証結果などを受け、避難所の生活環境の改善や迅速な初動対応を行うために、市町における地域実情に合った避難所ごとの運営マニュアル(委員名簿・配置図・施設利用計画・避難所のルール)の策定を支援しておりますが、各避難所のマニュアル策定においては、トイレの配置や運用についても検討が行われています。

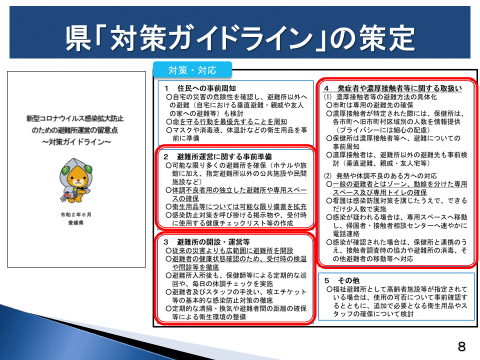

避難所の環境改善を県が支援

新型コロナウイルス感染症対策として、愛媛県では令和2年6月に「対策ガイドライン」を策定し、発熱や体調不良の方がいる場合の専用スペースの確保など、作業手順やレイアウトを示しました。また、県内全20市町の担当者がテレビ会議等を活用し先進事例等を共有することで、「チーム愛媛」による防災・減災対策の取り組みを推進しています。

3密を回避するため、可能な限り多くの避難所を開設する必要性があります。そこで避難所として活用が想定される集会所等のトイレの洋式化、自動水栓の設置、空調設備の高度化等の衛生環境整備を、市町と連携して補助する取り組みを開始しました。(県補助率1/2(上限50万円))

さらに国のプッシュ型支援が届くまでの間に不足が予想される衛生資材(消毒液、パーテーション、段ボールベッド、非接触型体温計等)を県が備蓄し、県内市町の要請に迅速に対応できる体制を整備しています。

今の気持ちを表してみよう!

PICK UP合わせて読みたい記事

-

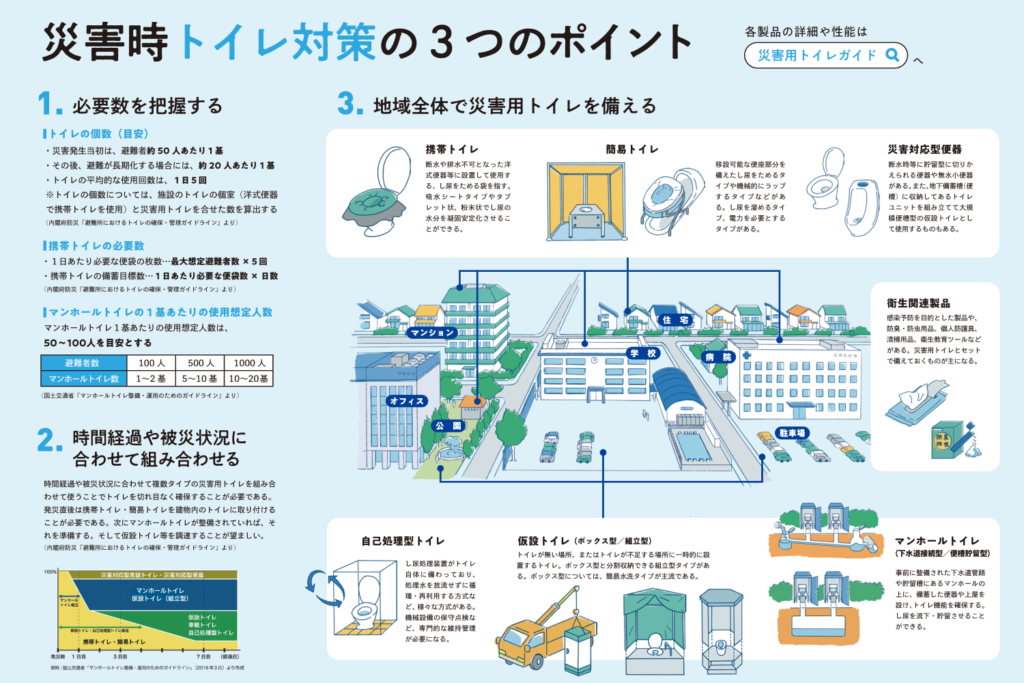

災害時のトイレ

災害時のトイレ携帯トイレの使い方

震災でも風水害でも、水洗トイレは使えなくなる可能性大です。停電で断水することも考えられます。 自宅のトイレが使えないからといって、夜間や荒天時に屋外のトイレに行くのは大変です。水が出ない、排水できないときでもトイレ空間と […]

2019.12.05

-

災害時のトイレ

災害時のトイレ災害時におけるトイレ対策の基本的考え方・前編|トイレ問題は待ったなし

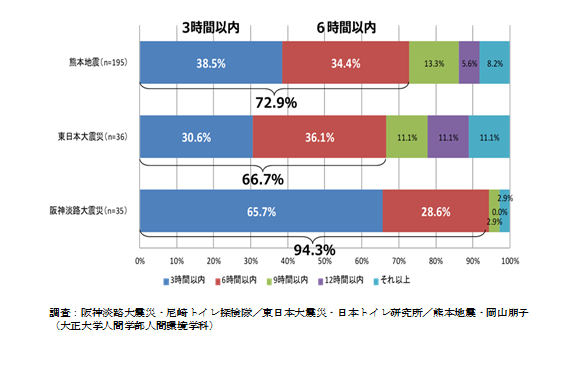

1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災から今年で25年になります。日本トイレ研究所が災害時のトイレ問題に本格的に取り組む原点となったのが阪神・淡路大震災です。 災害時のトイレ対策をすすめるために、日本トイレ研究所 […]

2020.01.09

-

災害時のトイレ

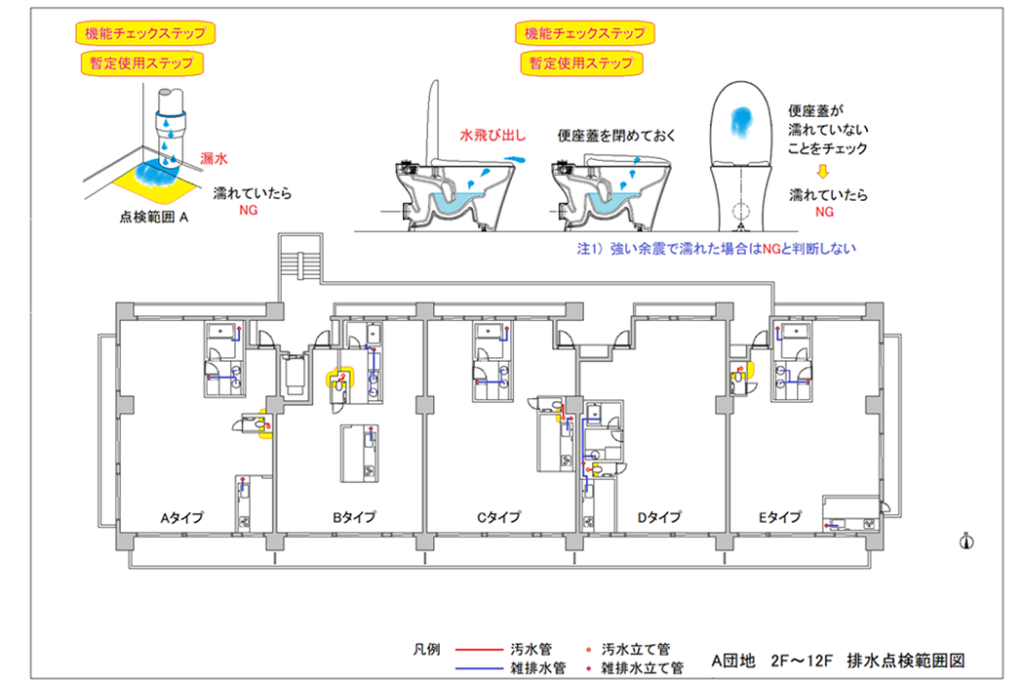

災害時のトイレマンションにおけるトイレの災害対応|災害時の水洗トイレの再開方法について【後編】

災害時に停電や断水などの理由でいったん水洗トイレの使用を停止した場合、使用再開はどのように判断し、行うべきなのでしょうか。前編の内容を踏まえて、水洗トイレの使用再開方法について考えてみます。

2020.04.09

-

災害時のトイレ

災害時のトイレ災害時、安全に水洗トイレの使用を再開するには|「集合住宅の『災害時のトイレ使用マニュアル』作成手引き」の概説

マンションなどの集合住宅において、災害時にトラブルなくトイレを使うには、住民があらかじめマニュアルを作成しておくことが大切です。マニュアル作成の手引きを紹介します。

2020.06.25

-

災害時のトイレ

災害時のトイレ災害時 水洗トイレは使えない

災害時のトイレの備え方を知ってもらうために作成したリーフレットをご紹介します。

2021.01.14