「災害関連死」ゼロを目指して

災害時のトイレ問題は、助かった被災者の生命や健康を守るために、迅速かつ適切な対応が求められる最優先課題ですが、阪神・淡路大震災以降の多くの災害現場でもトイレ確保は大きな問題であり続けています。

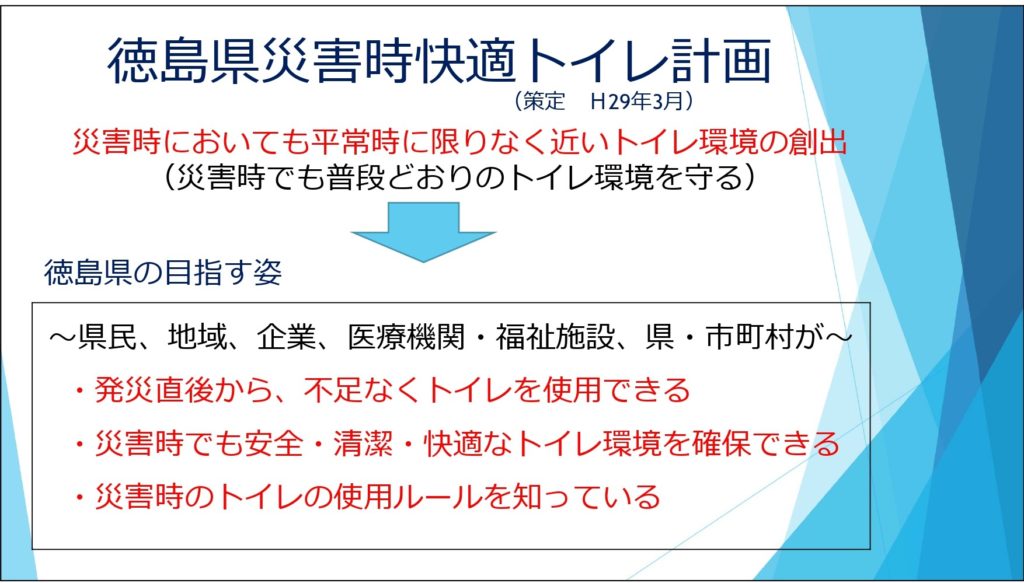

そこで、徳島県では平成29年3月に「徳島県災害時快適トイレ計画」を策定しました。同計画では、災害時のトイレ確保や環境改善のための取組を計画的・体系的に整理・推進し、避難者が安心して快適に過ごせる環境を実現することで、「災害関連死」ゼロを目指しています。

計画策定の背景には、平成26年から27年度にかけて徳島県が取り組んでいた「徳島県戦略的災害医療プロジェクト」があります。東日本大震災では、長期の避難生活等に起因する災害関連死が大きな課題となりました。このことを踏まえ、同プロジェクトでは、国際標準(スフィア基準)の導入を進め「災害関連死を防止するための避難環境の向上」を明記した基本戦略を平成28年3月に策定しました。なお、避難環境の向上、特にトイレ問題については、内閣府(防災担当)も同年4月に「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」を策定・公表しましたが、同月に発生した熊本地震では、トイレも含む避難所の環境確保は、やはり大きな課題となっています。徳島県内の市町村でも、トイレ確保の取り組みは行われていましたが、それらは簡易トイレの備蓄にとどまっており、体系的・計画的な対策を進める必要性を感じていました。

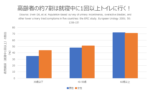

トイレ環境が劣悪であると、トイレに行く回数を減らすために水分や食事の摂取を控えがちになり、そのことが健康にも悪影響を及ぼします。このため、災害時でも、平常時に限りなく近いトイレ環境の創出を目指して「徳島県災害時快適トイレ計画」を策定しました。計画では、県や市町村といった行政だけではなく、県民、地域、企業、医療機関・福祉施設も「発災直後から、不足なくトイレを使用できること」、「災害時でも安全・清潔・快適なトイレ環境を確保できること」、「災害時のトイレ使用ルールを知っていること」を、「目指す姿」として位置づけています。

自助・共助・公助ごとの取組

まず、自助の取り組みとして、家庭での災害用トイレの備蓄を呼び掛けています。家族の人数×5回/日×3日分を最低とし、1週間分の備蓄を推奨しています。こうした備蓄に加え、災害時における適切なトイレ使用ルールの普及・啓発を行っています。

次に、共助の取り組みとして、自主防災組織、自治会、企業・事業所による災害用トイレの備蓄や、災害時における適切なトイレ使用ルールの周知・啓発を求めています。

さらに、公助の取り組みとして、これまで上下水道、環境衛生、災害対応など、所掌事務毎にトイレ問題の窓口が分かれていたものを、トイレ問題全般に及ぶ組織的な対応を可能にするため、県・市町村に全体調整窓口の設置を求めています。また、国土交通省による、建設現場を男女ともに働きやすい環境とするための仮設トイレの環境改善施策は、工事従事者の方々の労働環境の改善はもとより、主な供給元であるリース業者が、被災地への仮設トイレ供給も担うことから、県でも同様の取り組みを推進しています。このほか、避難所トイレ設備の耐震化やマンホールトイレの設置も促進しており、これらにより、災害時のトイレ確保・調達に計画的に取り組んでいます。加えて県が策定した「避難所運営マニュアル作成指針」においても、トイレの安全性や衛生管理、廃棄物処理などを記載し、学校トイレや仮設トイレの洋式化への財政支援を通じ、快適な環境づくりに取り組んでいます。

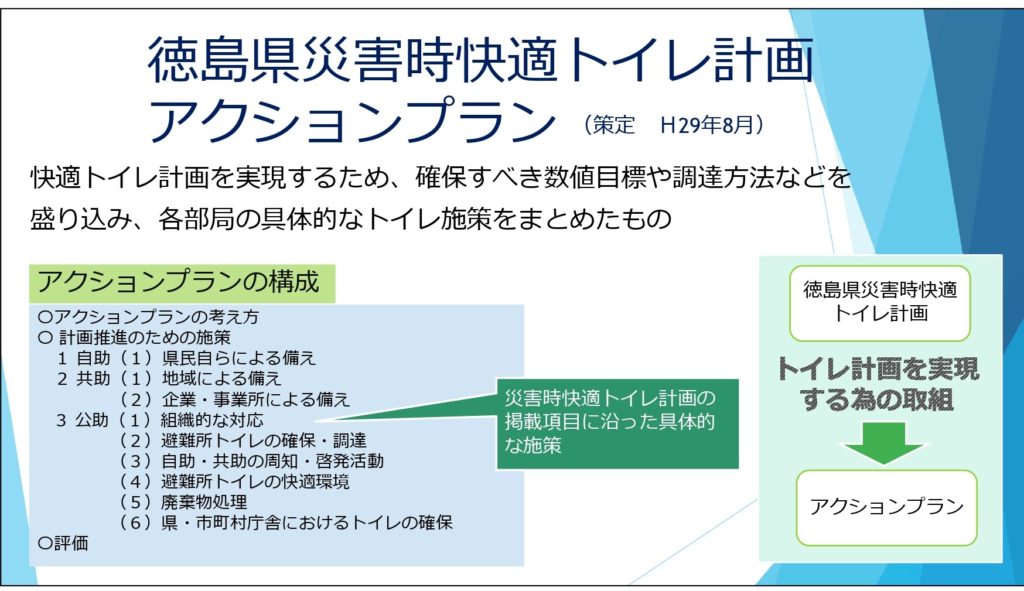

快適トイレ計画を実現するためのアクションプラン

快適トイレ計画の実現に向け、確保すべき数値目標や調達方法など各部局のトイレ施策をまとめた「徳島県災害時快適トイレ計画アクションプラン」を平成29年8月に策定しました。数値目標の設定により、目標を共有して取り組むことが可能となり、自助・共助・公助ごとに様々な取組を進めています。

まず、県民自らの備えを促すため、災害時のトイレ対策リーフレットの配布やトイレシンポジウム・出前講座の開催を通じた啓発に取り組んでいます(自助)。

また、地域による備えを促すため、自主防災組織を対象とした研修会の開催や婦人防火クラブへの周知・啓発をしています。また、建設企業や農林水産関係団体に向け、災害時のトイレ問題について周知・啓発を通じ、企業・事業所による備えを促進しています(共助)。

さらに、トイレ計画に基づき、市町村向けの避難所運営マニュアル作成指針を改定するとともに、避難所となる県立学校のトイレや、建設工事現場における仮設トイレの洋式化を推進しました。県の発注工事における仮設トイレは原則洋式化とし、100%を目標としています。現在、市町村の進捗状況は、それぞれの計画自体に差異はあるものの、目標とする備蓄量に対しては100%を達成しています。一方、県内リース業者の仮設トイレ洋式化は目標50%に対し、現在は39%となっています。意識の共有はできているので、県としての後押しが重要であると考えています(公助)。

コロナ禍における避難について

コロナ禍においては「三密回避」が求められ、これまで前提としていた密集避難では、クラスターによる感染拡大のおそれが指摘されています。従来から感染症対策は避難所における重要課題の一つでしたが、コロナ禍と自然災害という「過去に例を見ない複合災害」への取り組みにおいては、避難のありかたに加え、それぞれの場におけるトイレ確保や衛生対策が必要となります。新たな避難形態としては、分散避難や在宅避難が考えられますが、例えば在宅避難の場合、自宅のトイレを応急的に利用可能とするには備蓄が必要になります。その他、避難所においても仮設トイレの具体的な設置場所についての議論を進めています。

防災トイレキャンペーンへの参加

日本トイレ研究所からの呼びかけで、徳島県も防災トイレキャンペーンに参加し、県庁関係施設にポスターを掲示しました。庁舎では補足説明も加え、手洗いの際に目に触れるよう、洗面台のところに掲示を行いました。

また、徳島県は、コンビニ各社と包括協定を締結しており、今回のキャンペーンに賛同いただいたコンビニ各社のご協力のもと、店舗トイレ内にポスターを掲示頂きました。コンビニは、社会インフラとして広く認知されつつあり、今回のキャンペーンポスターをトイレに掲示することで、利用する一般の方々にも、災害時のトイレ問題を認識してもらえる機会になったと考えています。

このほか、県庁舎では、強い地震が発生した時には水洗トイレの使用を禁止し、災害用の携帯トイレを洋式トイレの個室で使用することを定めています。その際の使い方については、既にトイレ内に掲出しており、備蓄携帯トイレの搬入についても、フロアごとの担当課の協力のもと、体制を構築しています。

今後の取組について

今後は、平時からの取組が重要になってくると考えています。災害現場(避難所)だけでなく、催事やイベント、建設現場、それぞれにおける仮設トイレの快適トイレ化を目指すことが必要です。建設現場の仮設トイレについては、発注工事における仕様を変更しており、徳島県主催のイベントにおいても「快適トイレ」を導入しています。これらの取組を通じ、避難所の生活環境や地域防災力の向上につなげていきたいと考えています。

※以上の内容は、2021年11月16日に開催した「防災トイレフォーラム2021-トイレから考える自助・共助・公助の連携-」で、ご講演いただいたものです。

今の気持ちを表してみよう!

PICK UP合わせて読みたい記事

-

そのほか

そのほか男性のおしっこ姿勢を科学する

男性の排尿姿勢に興味を持ったきっかけ みなさん、こんにちは。私は都内の病院で泌尿器科医として働いています。泌尿器科とは尿の通りみち(尿路)に関係する病気の診断・治療を行っている診療科です。尿の出が悪い、夜間に何度もトイレ […]

2022.07.28

-

うんちはすごい

うんちはすごい我慢すると膀胱炎になるよ!の落とし穴

今回は「我慢すると膀胱炎になるよ!の落とし穴」についてです。 またまた泌尿器科医の松下千枝さんに教えてもらったことです。今回は、みなさんも聞いたことのある「膀胱炎」です。 膀胱炎はオシッコを我慢するとなる、と思っていませ […]

2021.05.27

-

うんちweek

うんちweek赤ちゃんだって便秘になる 注意するタイミングや受診の目安は?

赤ちゃんの便秘はよくあること。でもたかが便秘とほうっておくと、徐々に悪化することもあります。 長年にわたり赤ちゃんや子どもの便秘の治療を行い、著書に『赤ちゃんからはじまる便秘問題』(言叢社)がある、中野美和子先生(神戸学 […]

2020.10.29

-

災害時のトイレ

災害時のトイレこれだけは知っておこう!東京の下水道とあなたの排水設備

日本トイレ研究所ではトイレや排泄に関する勉強会を年に数回、開催しています。 今回は、下水道について、東京都下水道局 施設管理部 排水設備課 主任 星 陽平さんにお話いただいた内容を抜粋して紹介します。 (提供:東京都下水 […]

2023.01.12

-

うんちはすごい

うんちはすごいうんちを構成する要素のうち、食べかすが占めるのはわずか7%である

うんちは何からできているのか? うんちのすごさを学ぶには、まず、うんちそのものについて調べる必要があります。そうです、うんちの正体を明らかにするのです。 うんちをしない人はいないので、うんちがどのようなものかは多くの人が […]

2020.10.22