日本で暮らしていると具体的にイメージするのが難しいですが、国や地域によって様々なトイレがあります。登山と自然環境を軸に、“辺境”のトイレを紹介する連載、第1回は中央アジア、キルギスの山岳トイレです。

キルギスの山に登る

キルギスと聞いて、果たしてどのくらいの人が、その場所や国情を知っているだろうか。でも、その昔シルクロードの“天山南路”が通っていた国というと、ぼんやりとでも、国の所在地が浮かび上がるかもしれない。1991年、ソビエト連邦が崩壊して生まれた中央アジア4カ国のうち、カザフスタン、ウズベキスタン、タジキスタンの一つがキルギスだ。

北隣のカザフスタンは地下資源が豊富、西隣のウズベキスタンはサマルカンドやブハラには歴史的遺構を残し観光が盛んだ。キルギスはというと、地下資源もなければ、観光資源もない。主力産業は伝統的な遊牧による羊毛産業や畜産である。

その代償として山岳自然環境には恵まれ、豊富な水資源を利用して水力発電が盛んで、周辺国へ電力を輸出している。国の南側の中国、モンゴルとの国境にはヒマラヤ、パミール高原に次ぐ世界第3の高峰群が東西に連なる。7千メートルを超す天山山脈だ。山麓には山々に抱かれるように透明度を誇るクク・シルク湖が光り輝く。キルギスが東洋のスイスといわれるゆえんだ。

十分に観光資源としての価値があるし、実際、ホテル、レストランなど欧米中心の観光客向けの施設が西岸の街に整備されている。しかし、意外なことに地理的にはヨーロッパより近いはずの日本、韓国、中国などからの観光客はあまり目立たない。長い間、旧・ソビエト連邦だった歴史的背景が影響しているのだろうか。

そのキルギスの4,5千メートル級の山のなかには、一定の技術と体力さえあれば挑戦できる山が、未踏峰を含めたくさんある。私が所属する大学クラブOB会もピークの一つウチーテル山(4523m)に挑戦した。キルギス山岳会からガイドのサポートがあり、入山手続き、未知の山へのルート確認、登山拠点への移動手段、食糧や装備の調達などの心配はない。

目標のウチーテル山は天山山脈の中央部に位置する。首都・ビシュケクから快適な道を3時間も走ると、その登山拠点となるアラアルチャに着く。街の入り口には、カモシカとオオカミを模したデザインのゲートが登山者や観光客を迎えてくれる。ゲートの先には、さっそく白い峰々が天を突くように輝いている。

街にはホテルやレストランもあり、観光バスも立ち寄る山岳観光拠点だ。街なかに公衆トイレを見つけ、早速入る。あまり快適とは言えないが、とにかく設備は問題なく機能していた。

登山基地から登山がはじまる

アラアルチャからいよいよ登山だ。7月、ちょうど花の季節だ。登山道の道沿いには色とりどりの高山植物が咲き誇る。日本でもよく見かける花も多く、親しみやすい。集落や民家はすでになく、森と草地を交互に繰り返しながら、高原状の道はどんどん高度を上げていく。案外多くの登山グループとすれ違う。キャンプ目的の地元の人か欧米人の団体だ。東洋系の人たちは日本人も含めて会うことはない。こんなところからキルギスはアジアにありながら、よりヨーロッパ人に親しまれているのが分かる。

目指すは、この渓谷での登山基地になっているラツェック小屋だ。アラアルチャを出発してから5時間も経ったころ、大きな丸っこい石が積み重なる急斜面に出た。北アルプスの穂高岳に向かうコースなら涸沢カールの台地状の最後の上りと同じだ。涸沢の方は、かつての氷期だった時の氷河地形跡だが、ここは現役の氷河の末端になる。

何とか急坂を登り終えて、氷河から流れてくる渓流に沿ってしばらく行くと、ラツェック小屋に着いた。山小屋は氷河を抱く天山山脈の峰々に囲まれモレーン上に建つ。小屋前の流れの対岸は高さ20,30mほどの岩壁が連なり、クライマーが岸壁に張り付いて、登攀練習に余念がない。その少し上流には水量豊かな滝が懸かり、それが小屋やキャンパーの生活水、飲料水になっている。山小屋は意外に大きく70,80人は収容できそうだ。炊事小屋や食堂は別棟になっている。ラツェック小屋とその周辺のキャンプサイトの収容人員は、合計すると150人は可能だろう。

そして、肝心のトイレは小屋の背後の小さな尾根を越えた反対側の氷河谷の斜面に建つ。飲料用の渓流と別の渓谷なので、山小屋とキャンプ場の衛生面では、立地上問題ないが、問題なのはトイレの建屋とし尿処理だ。

写真(下)が示すとおり、男女共用の1穴だ。トイレの現場は見るも無残で、状況を説明するのもはばかられる。粗末な囲いのなかに穴が掘られ、そこに2枚の板を渡してあるだけのトイレだ。汲み取り処理されることもなく、便槽から溢れ出したし尿は氷河谷に向かっている。

トイレへは山小屋の裏手から尾根を登り、反対斜面を下りる。その間、3~5分くらいだろうか。尾根上に出たところから、風向きによっては強烈な悪臭が襲ってくる。自分自身がそこに向かうという気は完全に失せてしまう。あらかたの人はそう思うだろう。その帰結はキャンプ地周辺での野外排泄問題である。

キャンプ地がある清流もトイレがある谷も、その上流の氷河に向かっている。渓谷を囲う美しい山々と白い氷河と、このトイレとのあまりに無残な対比を思わずにはいられない。この光景をなくすためには、登山やキャンプそのものを否定するしかないのではとさえ考えてしまう。

ささやかな足掻きかも知れないと思いつつ、ダメもとでラツェック小屋トイレの改善支援計画を立案し、日本からの支援の可能性に挑戦した。キルギス山岳協会の協力も得られることになった。キルギス日本大使館を通じて外務省に支援要請をしたが、結果は却下されてしまった。残念ながら、支援計画は頓挫した。

今の気持ちを表してみよう!

PICK UP合わせて読みたい記事

-

子どものトイレ

子どものトイレ学校の衛生環境~トイレと手洗い環境の成り立ち~

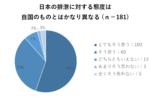

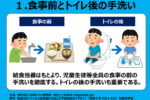

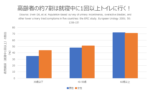

日本トイレ研究所では、専門家の方をお招きして、少人数でトイレや排泄に関する勉強会を開催しています。 第59回のトイレラボ勉強会は西島央さん(青山学院大学 コミュニティ人間科学部 教授)をお招きし、日本とアフリカ3か国で実施した調査結果を踏まえながら、学校のトイレや手洗い場等の衛生環境についてお話いただきました。

2020.06.11

-

そのほか

そのほか辺境のトイレ紀行|第1回中央アジア・キルギス共和国の山岳トイレ

登山と自然環境を軸に、“辺境”のトイレを紹介する連載、第1回は「中央アジア・キルギス共和国の山岳トイレ」です。

2020.07.16