私立高校の防災

私立高校の防災教育・防災備蓄はそれぞれの学校に任されています。つまり学校ごとで災害対応がまちまちであるということです。どこの学校でも限られた予算の中で備蓄品を購入し、限られた授業時間を割いて防災教育に取り組んでいるのが実情です。限りある予算と限りある時間の中で防災備蓄品を揃え、防災教育をしていくことは難しく、学校間格差が生じていることが問題となっています。

私の勤務する中央大学杉並高校は全校生徒が1000人の共学校。住宅地に建つ学校です。「授業中に震度6以上の地震が発生したらどうなるのか」という想定を軸に2006年から「誰も失わない学校づくり」を進めている学校です。

携帯トイレに行きつくまで

災害時のトイレの備えについて紆余曲折を経て、個室内に備蓄をするという現在の形になりました。本校のトイレの構造は排泄物を一度地下の汚水槽に溜めて、そこからポンプで汲み上げて下水に流すシステムです。つまり、電気が止まるとポンプも止まり、汚水処理が一切できなくなるのです。このシステムに気づいた時は正直驚きました。これはたいへんだと。

そこでマンホールトイレを設置できる場所を探しました。本校にはプールと地下の中水槽(日常のトイレ洗浄水として雨水と湧水を貯めています)があるので排泄物を流す水には不自由しません。したがってマンホールトイレを設置できればトイレ問題は解決すると思ったのです。しかしマンホールトイレを設置できそうな場所はわずか4か所。しかもそこはトイレを設置するわけにいかない場所でした。これではマンホールトイレは一基も設置できないなぁと暗い気持ちになりました。

携帯トイレを一定数購入する以前の想定では、「トイレの配管には異常は起きない」という無茶な想定をせざるを得ませんでした。バケツの配置を決め、どこのトイレにはどこから水を運ぶかを決めて、災害時にバケツの水で排泄物を流す対応をしようとしていました。バケツの水を地下の中水槽から汲み上げる訓練や排泄物をバケツの水で流す訓練も行っていました。今思うとこの段階で大きな災害が起きなくて幸いでした。

個室に備蓄

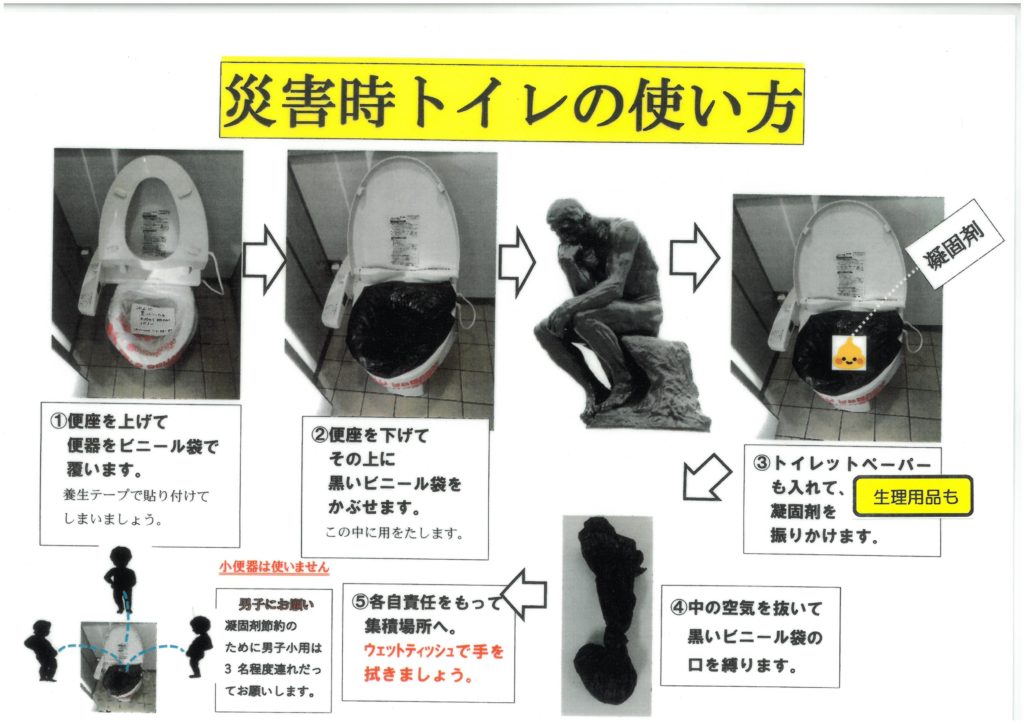

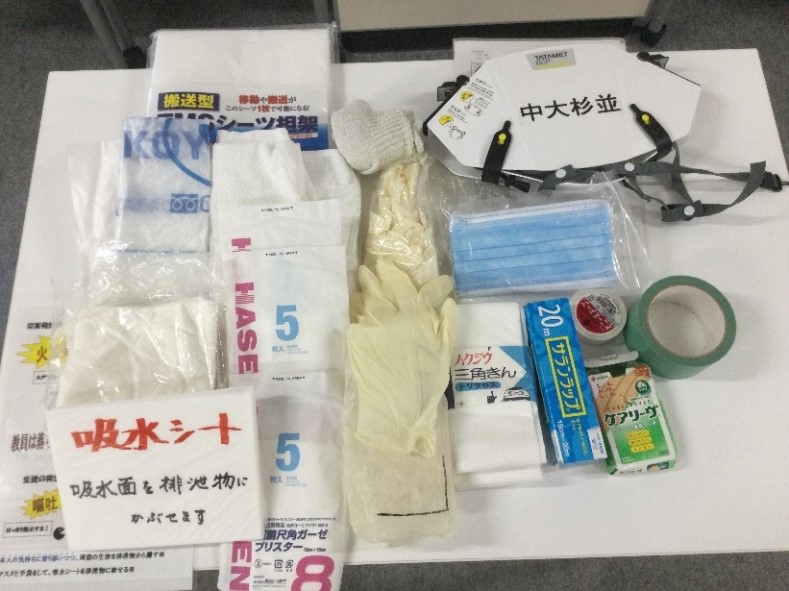

新たに大量に購入した携帯トイレを防災倉庫に入れました。さて発災時に69室ある洋式トイレに誰が、いつ、いくつ、これらを運ぶのかと話し合った時、最初から個室に入れておけばいいんじゃないかということに気づいたのです。防災倉庫は他のモノでいっぱいだし、運ぶ手間もなくなるし、日常目にすることで防災意識も高まるだろうと良いことづくめ。「災害時のトイレ備蓄は個室で」ということにして、各個室に紙袋に入れた災害時のトイレ用品を設置しました。併せて個室のドアの内側に災害時のトイレの使い方を貼り付けて、利用者が日常目にするようにしたのです。こうしておけば、災害時にあらためて使い方を説明する必要もなくなるはずです。これで発災時の労力と気苦労がずいぶん減少したはずです。

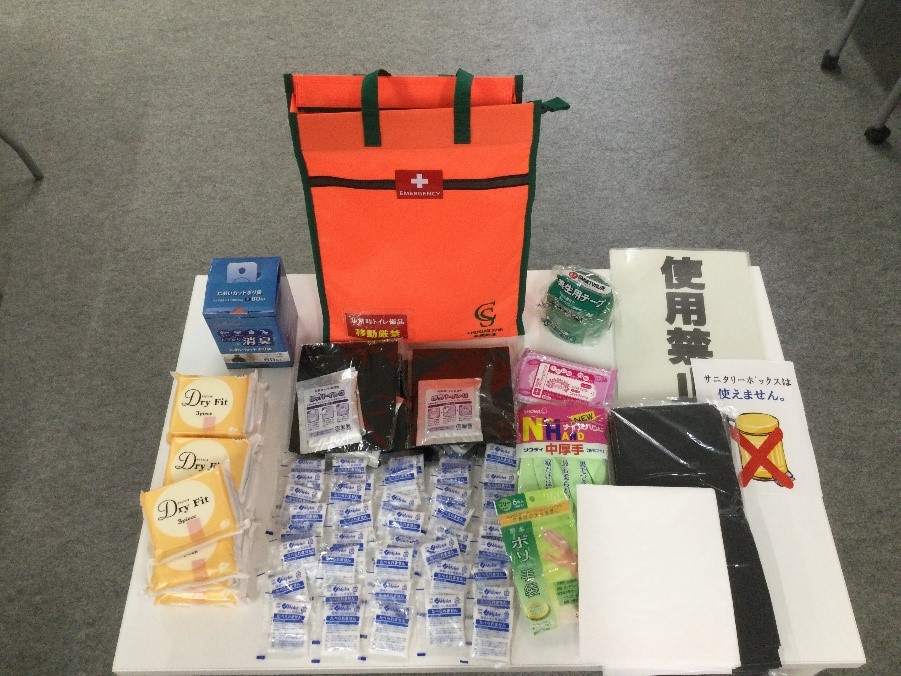

〇凝固剤60回分 〇ウェットティッシュ

〇白いビニール袋45ℓ 〇黒いビニール袋45ℓ

〇ポリ手袋・ゴム手袋〇養生テープ

〇「使用禁止」・「サニタリーボックスは使えません」の貼り紙

〇生理用ナプキン30回分〇消臭ビニール袋

その年の防災訓練では携帯トイレの凝固剤を使ってみることにしました。ペットボトルに400ml程度の水を2本用意し、ビニール袋と凝固剤を使ってどのように固まっていくのかを各クラスで生徒たちに実験してもらいました。それにともなって災害時のトイレの使い方も周知しました。片付けをしていて各クラスから2袋ずつ集められたビニール袋の嵩と重さに改めて驚くことになりました。

設置から3年、卒業生がこれらを入れるバッグを寄贈してくれたので、内容を見直し、携帯トイレの凝固剤を60回分に増やし、新たに生理用ナプキンなどを加えて備蓄することにしました。

いたずらされたり、なくなったりしてしまうのではないかと心配する教員もいましたが、いたずらも持ち去りも今のところひとつもありません。今回新たに入れることにしたナプキンは定期的にチェックをし、不足分を補うつもりでいます。

教室や廊下の「その場備蓄」

トイレの備蓄以前にも、実は「その場備蓄」を本校では進めていました。それは教室の備蓄品です。発災時に負傷した生徒をすぐに手当てするためにファーストエイド用の滅菌ガーゼや養生テープを各教室に備蓄しています。見直しが毎年行われ、今ではシーツ担架・ビニールテープ・サランラップ・吸水シートなどが加わっています。

発想の根底にあったのは保健室に大渋滞を起こしてはいけないという考え方です。発災時保健室の先生には重篤な状態になった生徒や持病を抱える生徒の対応に専念していただきたいのです。負傷者は第一段階では、各自の非常用持ち出し袋に備蓄しているもので自ら手当てすること。第二段階では教卓に下げてある災害救急用品を使ってお互いで手当てすること。第三段階・負傷者が多数の場合は、保健室にある救急用持ち出しケースを教室に運び、お互いで手当てをし合うこと。これを「校内トリアージ」と称し、生徒に徹底しています。

「校内トリアージ」を可能にするために本校では、1999年以来全校生徒と全教職員に普通救命講習を受講してもらっています。

また担架の種類と配置場所もそれぞれの担架の特性に基づき工夫しました。実際に使う場所を考え、日常目に触れるところに置くようにしています。

社会全体の防災力を向上させるために、学校が果たす役割は小さくはありません。本校では「その場備蓄」などを通して防災力アップを図っています。このほかにも独自の取り組みをしています。ぜひ本校ホームページ「中杉の防災」も併せてご覧ください。御批正いただければ幸いです。

今の気持ちを表してみよう!

PICK UP合わせて読みたい記事

-

子どものトイレ

子どものトイレ男子のトイレ事情

小学校のリアルなトイレ事情をご紹介。第2回目の今回は『男子児童のトイレ事情』について、養護教諭の鈴木先生にお話しいただきます。

2019.11.28

-

子どものトイレ

子どものトイレ魅力たっぷりに伝えたい!「うんちチェック(小学生の排便記録)と排泄教育」

「保健室の先生」も知らない!? 私は、養護教諭(保健室の先生)として日々子どもたちの健康をサポートしています。内科的な訴えや症状のある児童には問診をします。その中で、「最後にうんちをしたのはいつか?」「どんなうんちだった […]

2022.06.09

-

子どものトイレ

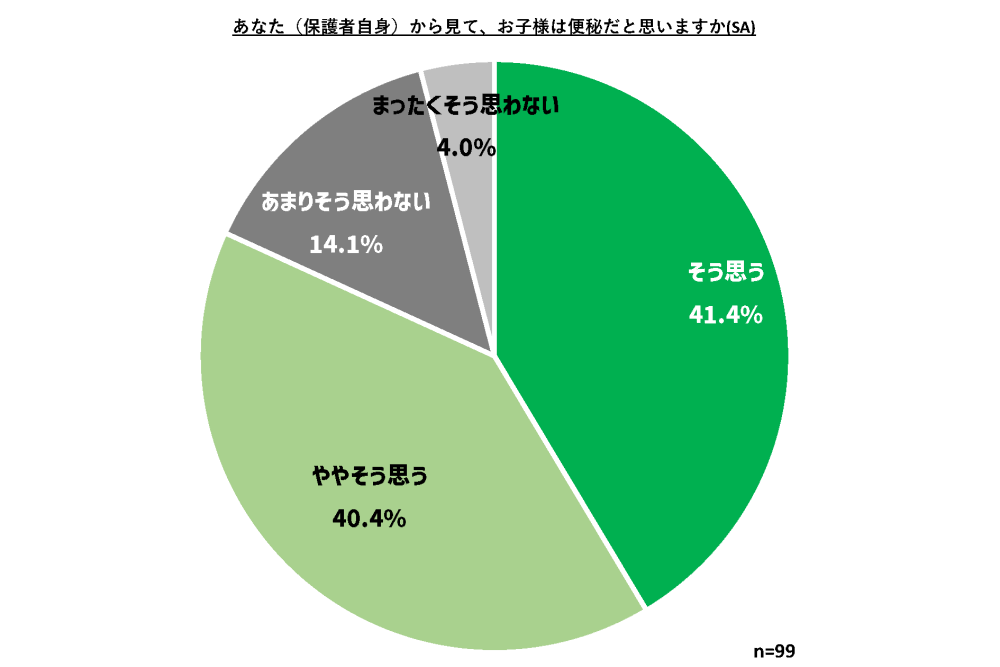

子どものトイレ我慢しなくていい排泄環境を整えよう「小学生と保護者の排便に関する意識調査」

日本トイレ研究所では2022年の「うんちweek」にあわせ、「小学生と保護者の排便に関する意識調査」を実施しました。(小学1年生~6年生の子ども同席のもと、保護者を対象に実施) 子どもの排便状態について聞いたところ、「便 […]

2023.03.23

-

うんちはすごい

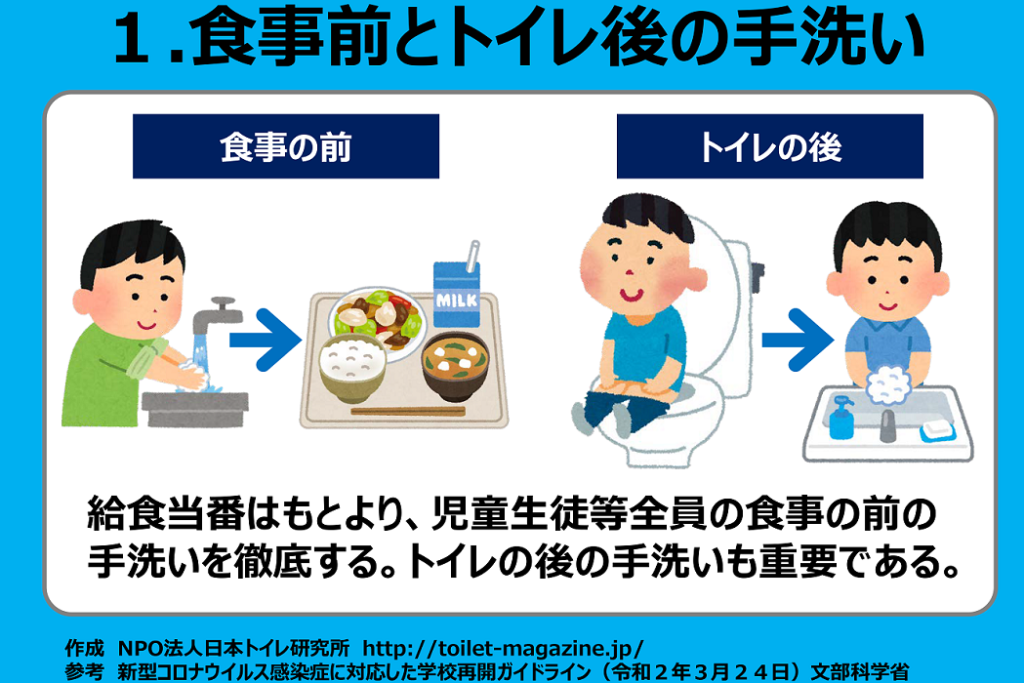

うんちはすごい学校再開時のトイレ対応、5つのポイント

文部科学省が3月24日に公表した学校再開ガイドラインの内容を踏まえ、小学校の教職員の方々に知っておいていただきたい学校トイレ対応をまとめました。注意が必要な5つのポイントを、イラスト入りで解説した資料をダウンロードしていただけます。

2020.03.26

-

子どものトイレ

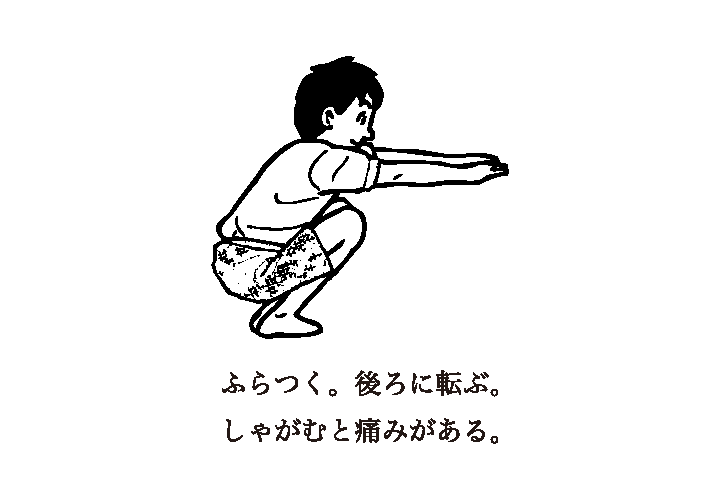

子どものトイレトイレに吸い込まれる!?

小学校のリアルなトイレ事情をご紹介します。今回は『小学生の和式トイレの利用実態』について、養護教諭 鈴木先生にお話しいただきます。

2019.11.19