近年、腸内環境が健康に及ぼす影響の重要性に注目が集まっています。

腸内環境に関する研究を20年以上実施されてきた、福田真嗣先生(慶應義塾大学先端生命科学研究所特任教授/株式会社メタジェン代表取締役社長CEO)に、腸内細菌と食事が免疫に及ぼす影響についてお話を伺いました。

――腸内細菌って、そもそもどんなものでしょうか?

福田先生(以下、敬称略):人の腸内には、たくさんの細菌が生息しており、その種類はおよそ1000種類、その数は約40兆個と見積もられています。腸内細菌の集まりを腸内細菌叢(腸内フローラ)と呼びますが、どんな菌がどのくらいいるかは人によって異なり、親子やたとえ一卵性双生児でも違うことが知られています。

腸というと体の内部と思いがちですが、腸内細菌が棲んでいる場所は、実は体の外と繋がっている体外環境です。そのため様々な菌が腸内にやってくるので、腸内細菌同士はお互いに激しい生存競争を繰り広げています。つまり、皆さんのおなかに棲んでいる腸内細菌は、皆さんそれぞれの腸内環境に適応したエリートといえます。

腸内細菌の多くは大腸に生息しており、排便のたびに便の一部として排出されていますが、排出される量よりも速く腸内で増え続けることで、常に腸内にいる状態を保っています。

腸内細菌が増えるにはエネルギー源、つまりエサが必要です。人間が食べたもののうち消化・吸収されずに大腸まで届いたものが彼らのエサになりますので、腸内フローラの種類やバランスは、食習慣に大きく影響されることが分かっています。

腸内細菌は免疫を鍛えるトレーナー

――健康には腸内細菌が大事だと聞いたことがありますが、実際にはどんな働きをしているんですか?

福田:最新の研究で、腸内フローラが人の免疫に重要な役割を果たしているということが分かってきました。

免疫とは自分ではない非自己を認識して排除をするための機能です。免疫機能を高めるには予行演習が必要なのですが、体の中で日頃から予行演習をしているのが実は腸内細菌なんです。

――腸内細菌が免疫の予行演習をしているとは、どういうことでしょう?

福田:腸内細菌は人間の体にとっては本来、異物ですよね。でも人間に対してそんなに悪さをするわけではありません。簡単に言うと腸内細菌によって体がちょっと刺激されることによって、免疫が発達するんです。それによって、本当に悪い細菌やウイルスなどの異物がその後入ってきたときに攻撃することができるようになります。腸内細菌は免疫を鍛えてくれる、大事なトレーナーです。

――ワクチンの役割とちょっと似ていますか?

福田:そうですね。ただワクチンが効果を発揮するためには、体に本来備わっている免疫が発達していることが必要です。

免疫が作用するには、大きく分けて「外部から入ってきた異物を認識する」、「抗体を作る細胞ができる」、「その細胞が抗体を作って異物を攻撃する」という3段階のステップが必要です。そのためには免疫が発達していることが不可欠です。

例えば研究で使用されている「無菌マウス」は腸内細菌を持っていないため免疫が発達しておらず、ワクチンを注射しても十分な効果が発揮されません。

腸内細菌が作る「短鎖脂肪酸」に注目

――そういった腸内細菌と免疫のしくみと食事がどうかかわってくるのでしょうか?

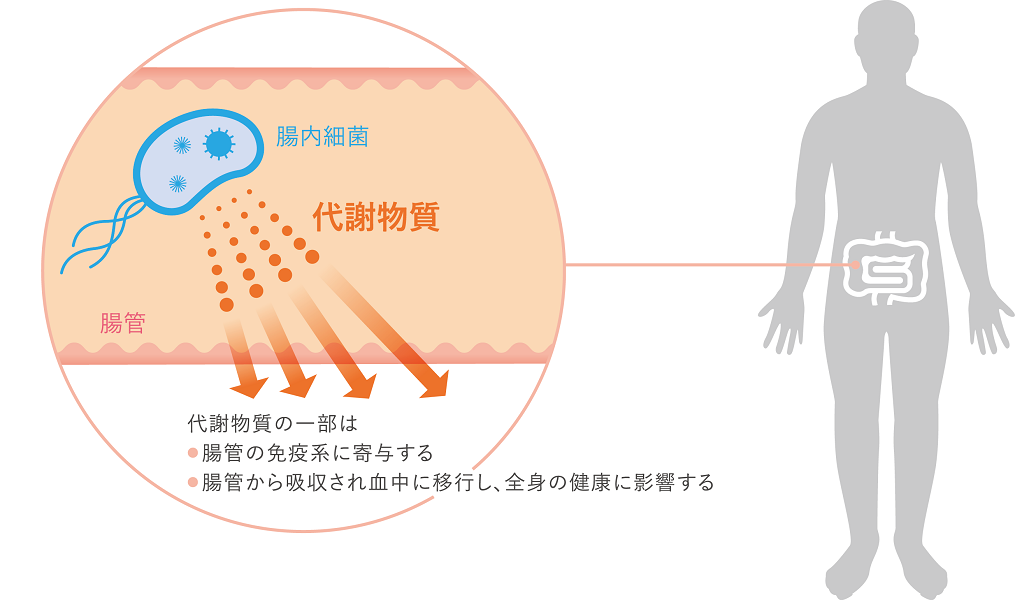

福田:腸内細菌が免疫を高めるしくみはもう一つあります。

腸内細菌が作り出す「短鎖脂肪酸」という物質が、免疫細胞に作用し、免疫グロブリンA(IgA)という抗体を作り出すことに寄与しています。

このIgA抗体は体の表面、つまり口の中や鼻の中、腸の中などの粘膜面で働いていて、体の外から病原菌やウイルスがやってきたときに、感染しないようブロックしてくれています。

新型コロナウイルスやインフルエンザなど、上気道(鼻腔~咽頭)から感染する感染症や腸管感染症への防御として、IgA抗体はとても大切です。

「短鎖脂肪酸」は食物繊維が分解されると生まれる

――腸内細菌はどうやって「短鎖脂肪酸」を作るのでしょうか?

福田:消化されずに大腸まで届いた食物繊維やオリゴ糖などの炭水化物を、腸内細菌がエサとして食べることで(=分解)産生する代謝物質のひとつが短鎖脂肪酸です。短鎖脂肪酸は腸内細菌にとってはいらないものですが、実は人間には大事な物質です。

食物繊維やオリゴ糖は人間が消化できないので、大腸にいる腸内細菌に届いて、彼らのエサになります。腸内細菌に短鎖脂肪酸を作ってもらうためには、腸内細菌が利用することのできる食物繊維やオリゴ糖を食べることが重要です。様々な種類の食物繊維やオリゴ糖を上手に摂ることが、免疫機能の増強につながると考えられます。

――食物繊維といえば生活習慣病や便通の改善というイメージでしたが、それだけではないのですね。具体的にはどんな食生活がいいでしょうか?

福田:一般的に食物繊維は、大麦などの穀物や、きのこ、海藻、豆、根菜、果物、シリアルなどに含まれています。日本人は食物繊維の摂取量がそもそも足りていないので、まずは積極的な摂取を心がけることが大事です。そのとき、どれかひとつにこだわらず、色々な種類の食物繊維を摂ることをおすすめします。

なぜかというと、おもしろいことに腸内細菌にも好き嫌いがあるんです。腸内細菌が利用できる食物繊維と一口に言っても、その種類はβーグルカンやイヌリン、グァーガムやペクチンなど、様々です。オリゴ糖もフラクトオリゴ糖やガラクトオリゴ糖などいろいろなものがあります。これらのうち、どの食物繊維やオリゴ糖を好んで分解するかは、腸内細菌によって違いがあります。

ですので、色々なバリエーションのエサを腸内細菌に届けてあげることで、総量としてより多くの短鎖脂肪酸が作られます。

うんちを見れば腸内環境がわかる

――腸内環境の状態を知る方法はありますか?

福田: 便中の腸内フローラのバランスや短鎖脂肪酸量などを分析すれば詳しくわかりますが、それ以外の「良い便」の簡単な評価方法として、便を見ることで腸内環境の状態を知ることができます。

ブリストル便形状スケール(うんちの状態を診断する世界的な基準)の4番目(下図)に近いうんち、いわゆる、バナナうんちだと良い状態であることが以前から知られています。

福田:下痢の場合は、腸内の滞留時間が少ないので、腸内細菌による食物繊維やオリゴ糖の分解が十分に行われず、短鎖脂肪酸が少なくなることが分かっています。

一方、便秘の場合は、腸内の滞留時間が通常より長くなることで悪影響が起こると考えられます。腸内にある栄養素(食物繊維やオリゴ糖などの炭水化物)を腸内細菌が分解しますが、腸内に長く滞留すると、それらの栄養素を分解し尽くしてしまいます。すると腸内細菌は、次にタンパク質の分解を始めます。タンパク質の分解が起こると、人間に有害な物質が産生され始めます。

まさに便秘は百害あって一利なしです。

食べ続けることで、常に良い菌がいる状態を作る

――腸内フローラは変わるのでしょうか?

福田:腸内フローラはその人の腸内環境に最も適応したエリートの菌たちが棲みついているので、日常の食習慣の範囲内で腸内環境を大きく変えるのは簡単ではないですね。例えば普段の食事でラーメンやイタリアン、和食など、色々なものを食べると思いますが、こういった普段の食習慣で起きている腸内環境の変化に対して腸内フローラは適応しているため、日常の食事変化の範囲内なら腸内フローラは大きくは変わりません。

しかし、例えばベジタリアンの方が急に肉を食べ始めたり、逆に肉好きの方が野菜中心の食習慣に変えたりするなど、日常の範囲を逸脱して食事を変化させると腸内環境もガラリと変わると考えられます。また、抗生物質などの薬剤の服用でも変わります。

では、ヨーグルトなどの発酵食品に含まれる有用菌を摂ることに意味がないかというと、そんなことはありません。発酵食品中に含まれる菌は食べることで腸内に定着はしないものの、排泄されるまでのあいだは腸内にいます。その間に様々な機能を発揮してくれますので、日常的に食べ続けることで、常に良い菌がおなかの中にいる状態を作りだすことができます。さらに、おなかのなかに元々いる良い菌が増えるのを助けるために、彼らのエサになる栄養素、つまり食物繊維を摂ることも重要です。

腸内フローラにも多様性が重要

福田:近年の研究では、腸内環境の状態を評価するのに新たな視点が重視され始めました。それが多様性です。乳酸菌やビフィズス菌が人間にとって良い作用をすることは以前から知られていましたが、それに加えてより多様な種類の腸内細菌がおなかのなかにいる人が健康であることがわかってきています。

多様性があるというのは、言い換えれば頑健性があるということです。人間の社会に置き換えても、全員が同じ能力に特化しているより、様々な能力を持つ多様な人が集まっているほうが、組織として何かトラブルが起きたときに切り抜けることができると思います。

腸内細菌の世界でも、多様性があったほうが、病原菌やウイルスなどが侵入してきたときにうまく対応することができます。

これからは、菌と共生する考え方が大事になります。

ぜひ様々な食物繊維を上手に摂って、皆さんのおなかのなかの腸内フローラに栄養を届けてあげてください。

今の気持ちを表してみよう!

PICK UP合わせて読みたい記事

-

そのほか

そのほか男性のおしっこ姿勢を科学する

男性の排尿姿勢に興味を持ったきっかけ みなさん、こんにちは。私は都内の病院で泌尿器科医として働いています。泌尿器科とは尿の通りみち(尿路)に関係する病気の診断・治療を行っている診療科です。尿の出が悪い、夜間に何度もトイレ […]

2022.07.28

-

うんちweek

うんちweek赤ちゃんだって便秘になる 注意するタイミングや受診の目安は?

赤ちゃんの便秘はよくあること。でもたかが便秘とほうっておくと、徐々に悪化することもあります。 長年にわたり赤ちゃんや子どもの便秘の治療を行い、著書に『赤ちゃんからはじまる便秘問題』(言叢社)がある、中野美和子先生(神戸学 […]

2020.10.29

-

うんちweek

うんちweek便意のサイン、大事にしてますか?

EAファーマ株式会社とNPO法人日本トイレ研究所は、排便に関する正しい情報を伝えていくため、排便に関する啓発に取り組んでいます。 朝食後は排便のゴールデンタイム 朝食を毎朝欠かさずに食べていますか?「時間がない」「食欲が […]

2022.11.09

-

うんちはすごい

うんちはすごい我慢すると膀胱炎になるよ!の落とし穴

今回は「我慢すると膀胱炎になるよ!の落とし穴」についてです。 またまた泌尿器科医の松下千枝さんに教えてもらったことです。今回は、みなさんも聞いたことのある「膀胱炎」です。 膀胱炎はオシッコを我慢するとなる、と思っていませ […]

2021.05.27

-

うんちはすごい

うんちはすごいうんちを構成する要素のうち、食べかすが占めるのはわずか7%である

うんちは何からできているのか? うんちのすごさを学ぶには、まず、うんちそのものについて調べる必要があります。そうです、うんちの正体を明らかにするのです。 うんちをしない人はいないので、うんちがどのようなものかは多くの人が […]

2020.10.22