女性はホルモンバランスの変動により、便秘などの排便トラブルが起こりがちです。

産婦人科診療の傍ら、女性医学の研究を行う、飯田美穂先生(慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生教室)に、生理や妊娠・出産と排便リズムの変化についてお話を伺いました。

生理前の便秘 ホルモンの変化が影響

――生理(月経)周期に伴って便秘や下痢など排便リズムが変化するのはなぜでしょうか?

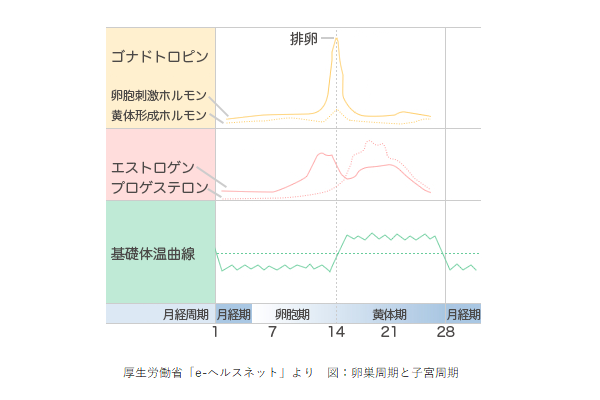

飯田先生(以下、敬称略):排卵がある女性の場合、女性ホルモンのサイクルが体調の変化に関わっています。排卵後から生理前にかけ分泌が増えるプロゲステロン(黄体ホルモン)には、妊娠・出産の環境を整えるために子宮内膜を厚くする作用がありますが、同時にPMS(月経前症候群)など生理前の様々な不調を引き起こす原因にもなります。

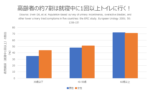

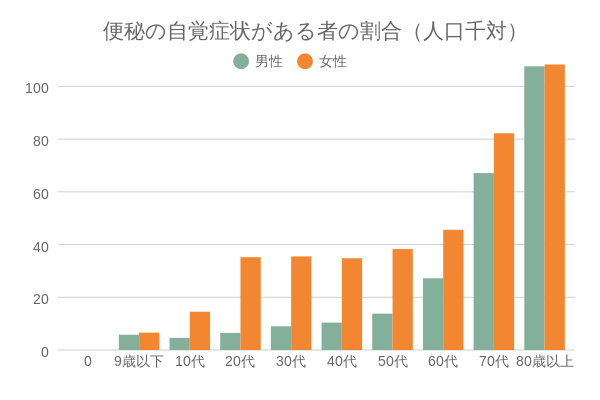

生理前の不調のひとつとして、便秘があります。女性は生理が始まる頃から便秘になる割合が増え、20代では便秘の自覚症状がある女性は男性に比べ5倍以上という結果が出ています。

プロゲステロンが腸の動きを抑える

飯田:生理が近づくとなぜ便秘が起こりやすいのか、正確にわかっていることは少ないのですが、プロゲステロンの作用により、腸の蠕動(ぜんどう)運動が起こりにくくなることや、体に水分をためこみやすくなることで便の水分量が減ることが影響すると考えられています。

不調のせいで、活動量が減ることや、特定のものが無性に食べたくなるなど、食生活の変化も、さらに便秘の傾向を強めていると考えられます。また、鉄欠乏性貧血などの治療で鉄剤を飲んでいると、便秘になりやすいという副作用もあります。

排便時の痛みは子宮内膜症のサイン

――便秘のほかにも、女性特有の排便の悩みはありますか?

飯田:産婦人科を受診される方の排便にまつわる不調として一番心配なものの1つが、子宮内膜症が原因で、排便痛が起きているケースです。子宮内膜症は、本来、子宮の内側にできるはずの内膜と同じような組織が、それ以外の場所で発生し増殖する病気で、生理がある女性の約10人に1人にみられると言われています。代表的な症状として、ひどい生理痛や、生理以外の時にも起こる下腹部痛、性交痛、排便時の肛門の痛みなどがあります。特に子宮と、その後ろにある直腸とのあいだに発生すると、癒着を起こし、排便時の苦痛を引き起こすとされています。

また、割合としては少ないのですが、腸管子宮内膜症といって、腸に子宮内膜ができた場合、下腹部痛や排便痛に加え、便秘になったり血便が出ることもあります。

子宮内膜症は排卵のたびに悪化していくのが厄介なところで、不妊の原因やがん化する危険性もあります。早めに治療を始めるのが理想的ですが、生理痛の症状だけで産婦人科を受診する方は少なく、市販の痛み止めが効かないなど、症状が悪化してから受診する方が多いのが現状です。

つらい症状は産婦人科へ相談を

――女性ホルモンの変化によって起こる不調に、対策はありますか?

飯田:まず「いまはPMSだから不調なんだ」「そろそろ生理前だから注意しよう」ということを意識するだけでも症状が和らぐといわれています。意識することで、食事のバランスを整えたり、カフェインを控えたり、睡眠をしっかりとるなど行動の変化が起こることで症状が抑えられると考えられます。

アプリなどで生理期間や、体調の変化を記録することも、そうした気づきのきっかけや体調管理の方法として良いと思います。

また、軽い運動は、排卵後から生理前の不調を、軽くする効果があるということがわかっています。メンタルの不調にも体の不調にも良い効果がありますので、ウォーキングなどの有酸素運動をするのはおすすめです。

しかし症状がつらい場合は、子宮内膜症などの病気がないか確かめるためにも、産婦人科を受診していただくことをおすすめします。悲しいことに、不調に悩んでいても約1割の女性しか産婦人科を受診していないという報告があります。生理痛やPMSの治療には、不調の原因であるホルモンの変動を防ぐために、排卵を起こさないようにする低用量ピルが有効です。日本では低用量ピルの副作用が怖いというイメージがあり、服用率は低いのですが、欧米などの先進国では普及が進んでいます。

――排便リズムを整える方法についてはどうでしょう?

飯田:基本的なことですが、朝食を欠食しないで規則正しく食事を摂るといった、生活リズムが大切です。睡眠をしっかりとることや、運動も効果的です。食物繊維が足りていないと感じる場合は、食生活を見直してみましょう。また、起床によって腸が動き始める朝は1日のなかで一番、排便につながりやすい時間帯です。朝の時間に余裕を持って、まずは決まった時間にトイレに行く習慣をつけてみてください。

ただ、生活を改善しても便秘が続いている場合は、早めに病院を受診するなどの対処をしたほうがいいですね。便秘で強くいきむことを続けていると、骨盤底筋にダメージを与えることにつながり、将来的に尿漏れなどのリスクが高くなることが心配されます。

病院に行くハードルが高ければ、まずは市販薬を試すことでもいいと思います。生理に関連した便秘で困っている場合は、産婦人科でも便秘の薬を処方することができます。

また、低用量ピルや痛み止め、便秘の薬は併せて飲んでも問題はありません。

妊娠中の便秘には産婦人科の処方薬を

――妊娠・出産によって、便秘などの排便トラブルが増えるのはなぜでしょう?

飯田:生理前に便秘を引き起こすとお話ししたプロゲステロンですが、この分泌量は、妊娠すると、出産時まで体内で増え続けます。これによって、腸の蠕動運動が抑えられ、便秘になると考えられます。加えて子宮が大きくなって、物理的に腸が圧迫されることでも腸の動きが悪くなります。実際、妊娠中の女性の6割ほどが便秘に悩んでいるといわれています。

授乳中は水分不足で便秘になりがち

――出産後に起こりやすい症状はありますか?

飯田:産後は水分不足による便秘や、出産時の裂傷による痛みでいきめないことによる便秘が起こりがちです。授乳中は多くの女性が水分不足になります。母乳は血液から作られ、1日何百ミリリットルもの量が体内から失われます。お子さんの世話で精一杯になりがちな時期なので、ぜひ意識的に水分をとるようにしてください。

また、出産直後は会陰切開や帝王切開の傷が開くのが怖かったり、傷の痛みでいきめないという方は多いですが、通常排便時のいきみによって傷が開くということはありません。痛みについては個人差がありますが、1~2週間でなくなる場合がほとんどですので、その期間は痛み止めや便秘薬で様子を見ましょう。

痛み止めや便を柔らかくする薬(酸化マグネシウムなど)は、授乳中に飲んでもまったく問題ありません。産後は生活リズムが不規則になり、生活習慣の工夫で便秘を改善することは容易ではありません。薬の力を借りながら、乗り切ってほしいと思います。

骨盤底筋のケアは継続的に

飯田:出産直後に肛門括約筋がうまくコントロールできず、便意をトイレまでがまんできずに漏れてしまう、便失禁という状態になる女性も一定数います。

「ずっとこんな状態なのかな」とショックを受ける方が多いのですが、1か月ほどで治まってくることが殆どです。産褥1か月健診で産後の通院は終了しますが、症状が続く場合は再度産婦人科を受診しましょう。また、症状は良くなっても潜在的に骨盤底筋がダメージを受けている可能性があるほか、年齢を重ねると徐々に緩みが生じてきますので、中長期的な目線で、骨盤底筋のケアをしてもらいたいと思っています。

――排便トラブルへの対策はありますか?

飯田:できれば産後1か月程度は骨盤底筋のダメージを修復するために、安静にしていただきたいと思います。骨盤底筋の動きは自覚しにくいですが、横隔膜や腹筋などと連動して働いていて、常に低レベルで活動しているからです。尿漏れや便失禁の対策としては、痛みが治まってから、骨盤底筋のトレーニングを行なうのが有効です。

また、出産を経験した40代以降の女性に起こりやすい病気に、骨盤底筋の緩みによって子宮や骨盤内の臓器が下がってくる子宮脱(骨盤臓器脱)があります。進行すると、便秘や残便感、尿漏れなど様々な症状が起こります。便が固くなって、強くいきむことが続くと、骨盤底筋にダメージを与えます。便秘が続く場合は、便を柔らかくする薬でコントロールすることが、子宮脱の間接的な予防にもつながると思います。

出産後は体力が戻っていない一方で、お子さんの世話もあり大変な時期です。周囲の方にヘルプをしてもらって、できる限り自分の排便状態や体調も気にして、体への負担を減らしていただけたらと思います。

今の気持ちを表してみよう!

PICK UP合わせて読みたい記事

-

そのほか

そのほか男性のおしっこ姿勢を科学する

男性の排尿姿勢に興味を持ったきっかけ みなさん、こんにちは。私は都内の病院で泌尿器科医として働いています。泌尿器科とは尿の通りみち(尿路)に関係する病気の診断・治療を行っている診療科です。尿の出が悪い、夜間に何度もトイレ […]

2022.07.28

-

うんちはすごい

うんちはすごい我慢すると膀胱炎になるよ!の落とし穴

今回は「我慢すると膀胱炎になるよ!の落とし穴」についてです。 またまた泌尿器科医の松下千枝さんに教えてもらったことです。今回は、みなさんも聞いたことのある「膀胱炎」です。 膀胱炎はオシッコを我慢するとなる、と思っていませ […]

2021.05.27

-

うんちweek

うんちweek赤ちゃんだって便秘になる 注意するタイミングや受診の目安は?

赤ちゃんの便秘はよくあること。でもたかが便秘とほうっておくと、徐々に悪化することもあります。 長年にわたり赤ちゃんや子どもの便秘の治療を行い、著書に『赤ちゃんからはじまる便秘問題』(言叢社)がある、中野美和子先生(神戸学 […]

2020.10.29

-

うんちweek

うんちweek腸を整えると、自律神経も免疫もメンタルも調子がよくなる

腸内環境を整えると、便秘が解消するだけではなく、免疫力の向上など様々なメリットがあります。順天堂大学に日本初の便秘外来を開設した“腸のスペシャリスト”であり、自律神経研究の第一人者でもある、小林弘幸先生(順天堂大学医学部 […]

2022.11.16

-

うんちweek

うんちweek便意のサイン、大事にしてますか?

EAファーマ株式会社とNPO法人日本トイレ研究所は、排便に関する正しい情報を伝えていくため、排便に関する啓発に取り組んでいます。 朝食後は排便のゴールデンタイム 朝食を毎朝欠かさずに食べていますか?「時間がない」「食欲が […]

2022.11.09