首都直下地震や南海トラフ地震、豪雨災害など、いつどこで災害が起きてもおかしくない状況です。災害時、介護が必要な高齢者の健康と公衆衛生を守るため、トイレ対策の徹底が必要です。

石本淳也さん(一般社団法人熊本県介護福祉士会 会長)は、特別養護老人ホーム等の施設長であり、熊本地震や西日本豪雨などで災害支援を行った経験があります。

高齢者施設等が準備しておきたい災害への備えを、トイレ対策を中心にお聞きしました。

石本淳也さん(熊本県介護福祉士会 会長)

命の次は、トイレと水

――過去の災害で高齢者施設等が被災した際、特に困ったのはどんなことでしたか?

2016年熊本地震、2018年西日本豪雨、2020年熊本豪雨の際などに、行政と連携して、避難所や高齢者施設に支援スタッフを送るといった活動をしていました。

災害時、すぐに困るのがトイレと飲み水です。

災害弱者といわれる高齢者などはもちろんですが、そこで働くスタッフや支援する人もすぐに困ります。地震であれ豪雨であれ、災害の種類によらず、排泄環境と最低限の飲み水を必ず確保しておく必要があります。

これまでの経験では、食べ物などの物資は3日以内に支援が届くことが多かったですが、トイレと水はそれまで待つことができません。被災直後から必要になるものは、現地に備えがないと厳しい状況になります。

高齢者施設では利用者を安全なところへどのように避難させるかを考えると思いますが、「命を救う」という行動の次に、トイレは優先度が高い問題です。命の確保の次は、「トイレ・水・薬の確保」がひとつのパッケージと捉えています。

――発災直後、具体的にはどのようにトイレの確保をするのでしょうか?

発災直後から24時間以内といった、災害対応で超急性期といわれる段階では、おむつやパッドが役に立ちます。

豪雨災害で被災された施設から聞いた例ですが、とにかく全員を屋上に避難させ、ヘリコプターに載せて避難してもらった際は、一刻を争う状況のなかでスタッフが2人1組になって利用者におむつをあてたそうです。自衛隊などの救助支援が来るまでのあいだの応急処置としておむつをつけてもらうこともあり得ます。

普段、おむつを使っていない人におむつをはかせるのは良くないという意見もありますが、発災直後の安全が確保できていない段階では、おむつを活用することが命を守ることにつながります。

認知症の場合は災害という状況を認識できないことで、トイレを探して騒ぎになったり、室内で排泄してしまったりすることも考えられます。断水・停電などインフラが止まっていたり安全が確保できていない状態で、一度、排泄物で汚れてしまうと、衛生状態が悪化したり、感染症の温床になりかねません。

避難所などに移ることができた段階で、ポータブルトイレなど普段の状態に近づけていく必要があります。非常時のなかで日常の落ち着きを少しずつ取り戻していくことが大切です。

過去の災害時のトイレ対応例

――介護施設・事業所では2024年3月末までに業務継続計画(BCP)の策定が義務化されていますが、災害時のトイレに関する備えは介護業界では共有されているのでしょうか?

一般的な介護関係者は命の確保、避難ルート、貴重品持ち出し、スタッフの確保、衛生物資の確保などを優先的に考えると思いますが、トイレの確保についてはまだまだこれからという現状ではないでしょうか。

その理由としては、災害を実際に経験したことがある人は限られていますので、時間軸でどんなことが起こるかを、きちんと想像ができていない可能性があります。

逃げた先に使用できるトイレがあるかどうかわからないのですが、そこまで想像するのは難しいのです。運よく使えるトイレがあったとしても数が少なく長蛇の列ができてしまうのが現実です。

例えば水害であればまず垂直避難をすると思いますが、屋上にトイレはありません。普段使っていたポータブルトイレを取りに行こうとしても、浸水していれば危険ですし、調度品が流されていってしまうこともあります。おむつなどの備蓄品が水没することもありますので、どこに備えておくかまで考えておく必要があります。

――過去の災害ではどうしていたのですか?

熊本地震のときは断水が続いたので、建物のトイレが崩れてなくても流せませんでした。近隣の工場が生活用水を溜めていたのを提供いただいて、トイレの洗浄に使ったことがあります。ただ毎回流していると水が足りなくなりますし、手間もかかるため、3~4人に1回などのペースでスタッフが水を流しました。

ポータブルトイレについても、洗浄水が足りず、毎回処分したり洗ったりできないので、前の人の排泄物にティッシュなどをかぶせて、何人か連続で使ってもらいました。

避難所に滞在している高齢者の場合は、避難所のトイレが使えれば使っていました。ただ仮設トイレは、必ず洋式とも限らない上に、段差がある・暗い・衛生面の問題があるなど、高齢者には使いにくい状況でしたので、支援スタッフが常駐して、トイレ前後のお手伝いをしていました。支援スタッフが確保できるまでのあいだ、一時的におむつの使用をお願いしたこともあります。

コロナ禍のクラスター発生で意識が変わった

この2~3年で潮目が少し変わりつつあると感じています。新型コロナウイルスのクラスター感染が起きたことで、排泄物の扱いの重要性に直面した施設がたくさんありました。自然災害は経験していない人には想像が難しいですが、コロナは全国で起きたので、自分ごととして考える機会になったと思います。

居室ごとにトイレがある施設もあれば、共同トイレしかない施設もあります。共同トイレしかない施設の場合、感染した人に共同トイレを使うのをやめてもらう場合もあります。

その場合は居室にポータブルトイレをおくことになりますが、その排泄物をどう処分するかに大変苦労します。

感染物のマークをつけて、専門の業者に使用済みオムツの回収に来てもらう対処をされたところもあると思います。排泄物処理の重要性に気付いた施設が多いと感じています。

感染症と自然災害では状況は異なりますが、排泄物をポータブルトイレから水洗トイレにそのまま流すことができず、衛生的に管理する必要があるという点が共通していました。

私の施設では、排泄物を機械的にパッキングする電動式のポータブルトイレを導入したところ、とても重宝しました。尿や便から物理的に距離をとることができ、スタッフや使用する人の心理的な負担も軽減されたと思います。臭いも出にくく、保管しておくあいだの管理も容易になりました。

感染症も災害のひとつとして考えると、トイレ対策の必要性が伝わりやすいと思います。

避難生活で高齢者の健康を守るには

――避難生活でよく課題になる、エコノミークラス症候群についての注意はありますか?

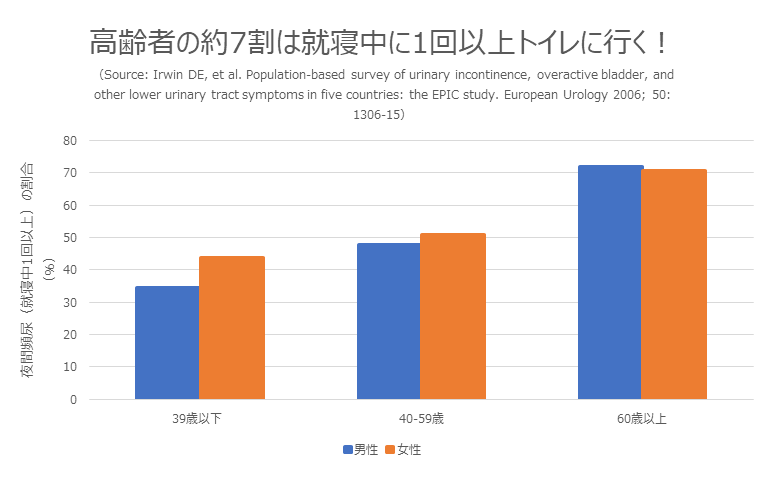

避難所のなかで、閉じこもって動かずにいると、エコノミークラス症候群のリスクは上がります。避難所に昼間残っているのは高齢者がほとんどです。割り当てられたスペースでじっとしていたり、トイレに行く回数を少なくしようと水分を控える人も多くいます。なにかを人に頼むのが申し訳ないという気持ちの人も多いようです。

日中残っている人に、いかにメリハリをつけた生活をしてもらって水分補給してもらうかは支援者にとって大きな課題です。段ボールベッドとパーティションが設置されるようになって、プライバシーは守られるようになったのですが、閉じこもってしまう方も多くいます。できるだけ個人スペースから出てきてもらって、少しでも体を動かして、水分をとってもらうよう心掛けています。

熊本地震の際は、大学生に巡回してもらって、高齢者に声をかけてもらうようにしました。孫世代の学生たちが声をかけると、高齢者も放っておけない気持ちになり「どこから来たの?」など、会話をするきっかけになります。そうして打ち解けてくれた後に、私たち専門職から困りごとなどを聞き取るようにしていました。

――避難所の生活で便秘になりやすくなるなど、他の健康課題はありますか?

環境が変わる、トイレを我慢する、水分が十分とれない、運動量が減るなど、避難生活では便秘になりやすい条件がそろっています。脱水、腎機能障害、膀胱炎なども起こしやすくなります。お風呂に入れず清潔が保ちにくい環境になるので、尿路感染症にもかかりやすくなります。

本能的な欲求を満たさないとQOLは上がらない

――最後に、高齢者施設等での災害対策をする際に心がけることを教えてください。

常にどれだけ具体的にイメージできるか、どこまで自分ごととして考えられるかが重要です。

介護職の日常の仕事そのものにも言えることですが、ケアの優先順位をつけるときに、「我慢ができないもの」を優先すべきだと常々考えています。その最たるものが排泄です。

まず本能的な欲求を満たさないとQOLは上がりません。おしっこ、うんちがしたいと思っているときには、お風呂に入れませんし、ごはんは食べられません。

この感覚が、災害時を想定するときにも大切です。

最優先は命を救うことですが、その次は排泄です。ケアの優先順位の感覚をきっちり持つことが、QOLを上げるために不可欠だと思っています。

また避難所などで支援をするときは支援者側の考え方で入りがちですが、被災している受援者側の感覚や時間軸でいかに考えられるかが大切です。

専門職が質問表を持って巡回するようなケースは多いと思いますが、そうした場面では、なかなか本音を言いにくいこともあります。お風呂や日常生活の介助など、具体的な支援を通じて接するほうが、本当に求めていることをポロっと話してくれたりします。現場で一人ひとりと接して何を求めているかを聞き取っていくことが大切だと感じています。

(文責:日本トイレ研究所)

=====

石本淳也さん(一般社団法人熊本県介護福祉士会 会長)

1992年より特別養護老人ホームなどの高齢者福祉現場で介護職・相談職などに従事。

2008年より現職である熊本県介護福祉士会の会長に就任。2016年の熊本地震で自身も被災したタイミングで、公益社団法人日本介護福祉士会の会長に就任。厚生労働省社会保障審議会の部会員などの公職も歴任する。専門職の団体として、熊本地震、西日本豪雨災害、熊本豪雨水害などでも支援活動にも関わる。全国の会長を退任後は熊本市内の社会福祉法人で施設長を務めている。

資格:介護福祉士・社会福祉士・介護支援専門員

=====

今の気持ちを表してみよう!

PICK UP合わせて読みたい記事

-

災害時のトイレ

災害時のトイレ高齢者施設における災害時のトイレ対策

首都直下地震や南海トラフ地震、豪雨災害など、いつどこで災害が起きてもおかしくない状況です。災害時、介護が必要な高齢者の健康と公衆衛生を守るため、トイレ対策の徹底が必要です。 石本淳也さん(一般社団法人熊本県介護福祉士会 […]

2023.09.21

-

そのほか

そのほか気持ち良い排泄を続けるためのちょっとしたヒント【前編】

排泄の困りごとを抱えている方々、そして将来排泄の困りごとを抱える可能性のある方々を対象に作成したハンドブックをご紹介します。

2021.05.06

-

そのほか

そのほか気持ち良い排泄を続けるためのちょっとしたヒント【後編】

排泄の困りごとを抱えている方々、そして将来排泄の困りごとを抱える可能性のある方々を対象に作成したハンドブックをご紹介します。

2021.05.13

-

そのほか

そのほか高齢者の便秘と排泄ケアのポイント

日本トイレ研究所ではトイレや排泄に関する勉強会を開催しています。今回は、在宅医療・介護における排泄ケアについて高岡駅南クリニック 院長の塚田邦夫先生にお話いただいた一部を抜粋して紹介します。 高齢者の便秘の原因は? 便秘 […]

2022.08.23

-

そのほか

そのほか人生100年時代の排泄問題 第2回|失禁が増える

超高齢社会を迎えた日本における排泄問題について、研究者の高橋競さんに4回にわたり解説いただきます。第2回は、年を重ねると尿や便の失禁が増えるというお話です。

2020.04.16